Mit seinem zehnten Album ‘Yes’ feiert das britische Duo Pet Shop Boys wieder die große Faszinationskraft des Pop. Nacheinander sprachen wir mit Neil Tennant und Chris Lowe über Kunst, Verkleidungszwänge und Kreativitätsschübe beim Shoppen.

Ein Besprechungszimmer im sechsten Stockwerk eines Kölner Luxushotels. Die Fensterfront gibt den Blick auf den Dom frei, dessen von Gerhard Richter gestaltetes Domfenster die Pet Shop Boys zum Cover ihres neuen, mittlerweile zehnten Albums ‘Yes’ inspirierte. Das britische Duo feiert seit 24 Jahren Erfolge, gleich ihre erste Single ‘West End Girls’ war ein Welthit, der amerikanische Pop-Theoretiker Greil Marcus bezeichnet ihr Stück ‘Go West’ als den ‘wichtigsten Song seit Bob Dylans ‘,Like a Rolling Stone”. Sänger Neil Tennant und Keyboarder Chris Lowe geben, anders als sonst üblich, an diesem Tag nicht gemeinsam Interviews, sondern auf unseren ausdrücklichen Wunsch nacheinander. Als Erstes ist Tennant dran. Er betritt den Raum tänzelnd, sein Anzug sitzt perfekt, die grauen Haare sind schütter. Mit einer angetäuschten Pirouette lässt sich der 54-Jährige in einen Chefsessel fallen und dreht sich schwungvoll punktgenau in Richtung des Doms.

Welt am Sonntag: Mr. Tennant, schön, Sie zu sehen.

Neil Tennant: Entschuldigen Sie, wenn ich frage, aber: Wie viele Leser hat Ihre Zeitung?

Etwa 1 700 000 Leser jeden Sonntag.

Tennant: Sehr gut. We like that. Das ist die Liga, in der wir spielen.

Auf dem Cover Ihres neuen Albums ‘Yes’ zitieren Sie den Gegenwartskünstler Gerhard Richter. Der spielt auch in seiner eigenen Liga.

Tennant: Ja, die bunten Quadrate sind in der Tat ein Zitat. Die Idee zu dem Cover kam uns bei unserem letzten Besuch des Kölner Doms. Uns hat nicht nur die abstrakte Qualität seines Domfensters beeindruckt, sondern auch die, nun ja, wie soll ich es ausdrücken – die äußerst exklusive Hängung.

Warum haben Sie Gerhard Richter nicht persönlich gefragt, das Cover zu gestalten?

Tennant: Tatsächlich haben wir unseren Grafiker Mark Farrow gebeten, ihn zu fragen. Aber die Idee verlor sich im Sande. Einerseits schade, denn in unserer neuen Single ‘Love etc.’ singe ich an einer Stelle: ‘Du brauchst mehr im Leben als den Gerhard Richter an deiner Wand’. Eine wundervolle Vorstellung, wenn die Single mit einem abstrakten Gemälde oder einem seiner gemalten Polaroid-Porträts auf dem Cover erschienen wäre.

Sie sagten ‘einerseits’. Und andererseits?

Tennant: Andererseits ist es eine für uns typische Arbeitsweise, einen Startschuss abzugeben, indem wir sagen: Hier ist die Idee – bunte Quadrate, lass dir etwas einfallen. Eine gute Idee lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Der Minimalismus war schon seit jeher die Quelle, aus der die Pet Shop Boys ihre besten Ideen geschöpft haben.

Geht es den Pet Shop Boys um Minimalismus?

Tennant: Sie drücken sich in allen Disziplinen mit den Mitteln des Minimalismus aus – außer in der Musik. Da bedienen wir uns des Maximalismus. Vielleicht ist es eine Stilfrage: Minimalismus ist eine Philosophie des Ausdrucks und der Eleganz. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Pet Shop Boys nie ein Logo hatten?

Dafür haben die Pet Shop Boys eine Vorliebe für polierte, saubere Oberflächen.

Tennant: Die Oberfläche ist sehr, sehr wichtig. Ich würde so weit gehen sagen zu wollen: Erst der Glanz der Oberfläche macht Musik zu Pop. Die Definition von Pop ist für mich, dass es glänzt. Unmittelbare Überwältigung, darum geht es. Und das ist auch der Grund, weshalb ich nie eine Platte einer Indie-Rockband in die Hand nehmen würde. Indie-Platten glänzen nicht. Ich liebe es, wie man sich in polierten Flächen spiegeln kann, wenn ein Produkt bis ins Detail perfektioniert wurde. Ich rede nicht nur von dem Glanz der Verpackung, sondern auch vom Klang selbst. Auch der muss strahlen. Nur Ignoranten können der Schönheit eines brillanten Eindrucks nichts abgewinnen. Einen sehr guten ersten Eindruck zu hinterlassen – darum ist es mir aber schon immer und zuvorderst gegangen.

Man bekommt keine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu hinterlassen?

Tennant: Davon rede ich.

Und wenn der erste Eindruck verblasst?

Tennant: Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Aber nein! Nur weil ein Song mich unmittelbar anspringt, ist der Umkehrschluss, dahinter verberge sich nichts, unzulässig.

Immer wieder lassen Sie als Songwriter die Namen von Pop-Ikonen in Ihren Texten fallen. Von Armani über Pavarotti bis Che Guevara bekommen alle eine Oberflächenveredelung …

Tennant: Danke, dass Sie mich als Songwriter bezeichnen, denn als solchen sehe ich mich. Ich liebe es, Namen von Männern und Frauen, die unsere Gegenwart geprägt haben, respektvoll in meinen Texten auftauchen zu lassen, sie kontextualisieren Poesie, verankern einen Text in der Zeit, in der wir leben. Das ist ein anderer Aspekt von Pop, den ich an dieser Stelle unterstreichen möchte: Pop reflektiert die Zeit, in der ein Song oder ein Bild entsteht. Sonst ist es nicht Pop.

Nun leben wir in dunklen Zeiten.

Tennant: ‘Yes’ ist doch eine fantastische Antwort darauf. Auf unserem letzten Album ‘Fundamental’ haben wir die Krise, namentlich die politischen Wirren nach dem 11. September, übrigens als viel bedrückender empfunden und entsprechend in Text und Musik thematisiert. Blairs ‘Krieg gegen den Terror’ und die damit einhergehende Überwachung der Bürger in Großbritannien hat unser kulturelles Selbstverständnis infrage gestellt. Paranoia, Denunziationen, Verdächtigungen haben in unsere Kultur Einzug gehalten.

Sie sprechen von England, als ob es sich um einen faschistischen Staat handelte.

Tennant: Das ist die Ironie des Schicksals: Man würde es von Deutschland annehmen, aber in England sind wir dem viel näher. Abermals möchte ich sagen: Auch diese Dinge spürt man zuerst an der Oberfläche. Ich habe damals in keinem unserer Songs explizit Stellung bezogen, vielmehr dieses ungute Gefühl, überwacht zu werden, in Worte zu fassen versucht. Die Angst vor der Dunkelheit – das erschien mir schließlich ein geeignetes Bild.

Von Bedrohung ist auf ‘Yes’ indes wenig zu spüren.

Tennant: Bush und Blair sind Geschichte. Wir begrüßen die neuen Zeiten.

Neue Zeiten – das heißt auch, dass es an Anachronismus grenzt, noch in Alben zu denken. Musik immaterialisiert sich durch Downloads. Damit verschwinden auch die Cover und die Oberflächen.

Tennant: Wir sind nicht die Letzten, die noch in diesen Kategorien denken. Es gibt nach wie vor Künstler, die es sich nicht nehmen lassen, Alben zu veröffentlichen und diese schön zu verpacken. Und andererseits gehen die Pet Shop Boys mit der Zeit. Abstrakt betrachtet, bedeuten Internetportale wie iTunes, dass sich ein Album heutzutage aus lauter einzelnen Singles zusammensetzt. Wir sehen es positiv: Jeder Song muss überzeugen. Jeder Song ist eine potenzielle Single. Wir Musiker waren noch nie einem so hohen Qualitätsdruck ausgesetzt wie heute, denn an jedem Song baumelt das 99-Cent-Schild.

Sie meinen: Wir sind wieder in der Zeit angelangt, in der es nur Singles gab?

Tennant: Ganz genau. Ganz früher veröffentlichten Musiker nur Singles. Erst wenn ein Sänger fünf, sechs erfolgreiche Singles auf den Markt gebracht hatte, wurden diese zu einem Album zusammengefasst. Ich kann in dieser Entwicklung nichts Negatives erkennen.

Stellt das nicht eine Karriere infrage, die wie bei Ihnen auf Alben basiert?

Tennant: Ehrlich gesagt, gibt es viele Künstler, und vielleicht gehören die Pet Shop Boys zu diesen, deren bestes Album ihr ‘Greatest Hits’-Album war. Die Definition von Pop ist für mich auch, dass ein Werk, also ein Song oder ein Bild immer den Anspruch haben muss, so etwas wie ein ‘Greatest Hit’ zu sein.

Chris Lowe und Sie werden in Ihrer Selbstinszenierung oft mit Gilbert & George verglichen.

Tennant: Ja, in beiden Fällen handelt es sich um zwei Protagonisten. Und auf fast allen unseren Alben haben wir uns mit voller Absicht auch stets visuell als zwei Prototypen inszeniert, die sich im Laufe der Zeit verändern. Es gibt aber eine weitere Parallele zwischen Gilbert & George und uns. In ihren Fotos haben die beiden stets auch ihre Londoner Umgebung festgehalten, man könnte auch sagen: dokumentiert. Bilder von Graffitis, Skinheads, Asiaten, Straßen in East London. Und mit unserer Musik haben wir ebenfalls stets die Zeit, in der wir leben, dokumentiert.

Sie stilisieren und Sie dokumentieren zugleich?

Tennant: Wir haben immer auch London gezeigt. Eine Stadt abzubilden heißt immer auch Realität einzufrieren. Schaut man sich das Video zu ‘West End Girls’ heute an, sehen wir eine Stadt, die es nicht mehr gibt, so sehr hat sie sich verändert.

Sie haben einmal gesagt: ‘Im Pop ist alles eine Frage von Masken.’

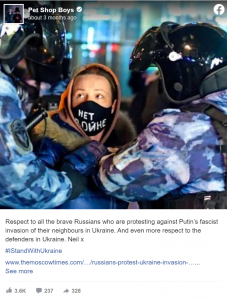

Tennant: Masken sind zum einen der größte Schutz der Privatsphäre, gerade wenn man eine öffentliche Person ist. Masken sind, gerade im Falle der Pet Shop Boys, nichts anderes als die sichtbare Oberfläche. Wir können die öffentliche Figur stehen lassen und uns unerkannt von dannen stehlen. Und bei Marks & Spencer einkaufen gehen. Ich ‘bin’ eine Hälfte der Pet Shop Boys, wenn ich mich fotografieren lasse. Ich bin ‘eine Person’ unter vielen, wenn ich das Foto verlasse. Jedes offizielle Foto, das es von den Pet Shop Boys gibt, ist gestellt, hat eine starke künstliche Komponente, die wir sofort wieder ablegen, sobald wir eine Bühne oder eine Fotosession verlassen.

Fühlen Sie sich nicht wohl als Celebrity?

Tennant: Ich fühle mich in meiner Rolle als Pet Shop Boy auf alle Fälle wesentlich wohler als mein Partner Chris Lowe, der sich viel mehr verhüllen will und zunehmend offensichtlicher in Kostümen verstecken möchte als ich. Ich spiele eher eine Rolle, die eines Fantasie-Gentlemans.

Aber es bleibt eine Rolle?

Tennant: Natürlich. Man kann alles auf Chris und mich projizieren. Aber natürlich sind wir kein Vergleich zu Kylie Minogue. Sie ist möglicherweise der Blue Screen unter den Pop-Stars. Auf sie kannst du jede Fantasie werfen. Auch das ist Pop: eine Projektionsfläche. Ich bin alles, was du willst. Der Nachteil ist: Sie braucht Bodyguards, auch wenn sie sich privat bewegt. Die Pet Shop Boys brauchen keine.

Taken from: Welt ONLINE

Interviewer: Max Dax